买股票买的是未来

展开

买股票买的是未来,这么简单的话,相信没人会反对,但实际上我们在平时投资过程中,有很多错误的观念和操作都是违背了这最简单的道理的。

比如说,过度关注自己的持仓成本,用自己的持仓成本去决定自己的操作,美其名曰止盈止损。理性的想想这样的操作就不符合买股票买的是未来的原理。我们大部分投资者都是小散,未来的涨跌和我们的成本是没有半毛钱关系的。如果有影响,也是你的成本线正好落在大部分人的成本上了。就像有人说,为什么我一买就跌一卖就涨,是不是主力盯着我的100股股票了?其实更深层次的原因是你的操作和大部分小散趋同,在这背后你的想法也和大部分小散趋同,而不是主力盯着你的100股股票。

再譬如很多人学会了用财务指标去选股,不管是用PE、PB、PEG、股息率还是ROE,所有的这些财务指标都是来自过去的数据,如果没有大的外界的影响,当然会大概率的延续,这就是很多人用各种财务指标来选股的依据,但我们相信数据,利用数据,但不能迷信数据。比如说使用TTM的PE,PE=10,是假定未来每年的利润和最近四个季度的利润一样,那么10年的利润合计就收回投资了。关键是未来10年的利润真的能一样吗?为了解决这个问题,1960年Jim Slater发明了PEG指标,把PE除以收益的增长率。但关键是这个增长率也是估算的,无非就是用过去的收益增长率去外推未来的增长率,或者由分析师来估算未来的增长率,不管用过去的数据去外推,还是用其他各种估算方法,都只是对未来的一种推测,误差在所难免。即使我一直推崇的ROE,也不能静态的去看。如果你只看ROE,很容易把很多周期股也选进去了,比如说很容易在牛市的末端选出了券商股,因为财报是滞后的。当券商的ROE最高的时候,往往到了牛市的末期了。再譬如很多银行股的ROE并不算特别低,特别是和它们的PE相比,但趋势非常不好,是每况愈下的趋势,而优秀的银行如招行则打破了这种趋势。市场给出招行相对比较高的PE是有它的道理的。

虽然我们无法准确的预测未来,我们也只能用过去的数据去推测未来,但至少我们在用这些指标的时候要有一个清晰的认知。未来不是完全由过去的数据决定的。

昨天市场如期低开高走,没猜到的是10点后在翻红后一路大跌了1个小时,更没想到的是眼看在大家绝望时又开始慢慢拉升,到收盘虽然没有翻红但也差不多了。晚上美股受经济数据影响盘中大跌,前期强势不断创出新高的纳指最终大跌了2.29%,估计今天开盘又要受点影响。下周一32只新三板一起上市,我估计平均有翻番的涨幅,这次3个账户一手党中了41签也算是有个小惊喜。下周一还有一件事情,就是持有辉丰转债的可以回售了,回售价103元也算是小赚了一把。辉丰转债目前停牌,虽然正股目前涨势不错,但我没有任何幻想,落袋为安,即使将来复牌后再大涨都不是我的菜。

话题与分类:

主题股票:

主题概念:

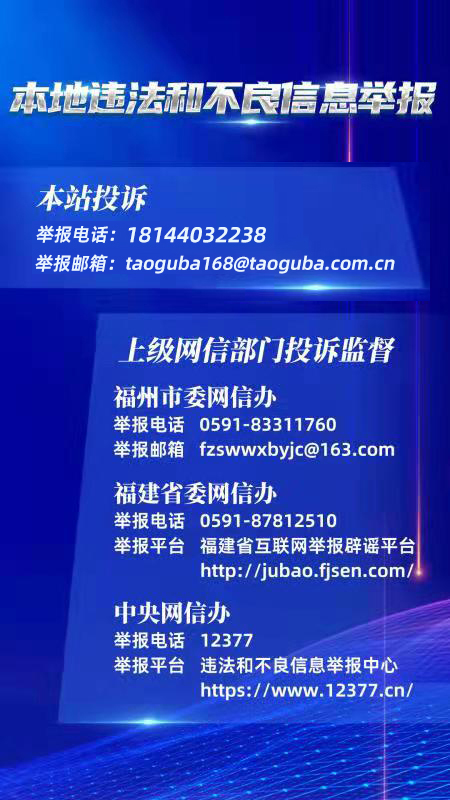

声明:遵守相关法律法规,所发内容承担法律责任,倡导理性交流,远离非法证券活动,共建和谐交流环境!